運転免許を返上するタイミングとは?

高齢の親が運転免許を返上するタイミングとは?

家族で考えたい大切な決断

母は今年76歳になります。

運転歴は長く、今でも行きたい場所には自分で車を運転しています。同居している孫の送迎も母の日課の一部。本人も「頼られている」と感じているようで、それが生きがいにもなっている様子です。

しかし、ここ最近、「あれ、さっき言ってたことと違うな?」

と、思うような記憶のあいまいさや、反応の遅さが気になることがあります。もちろん本人に「危ないから免許を返納して」と言えば、納得せず反発されるのが目に見えているため、タイミングには慎重にならざるを得ません。

今回は、私たち家族が実際に直面している

「高齢者の運転免許返上」というテーマをもとに、どんなチェックポイントがあるのか、どんな情報を参考にできるのかをまとめました。

目次

1. 高齢者の運転に潜むリスクとは?

2. 本人が納得して返納するにはどうすれば?

3. 家族がチェックできるポイント

4. 免許返納後の生活サポートとは?

5. 参考になる公的情報・支援サイト

6. Q&A:よくある疑問に答えます

7. まとめ:大切なのは「自立」ではなく「安全な自立」

-

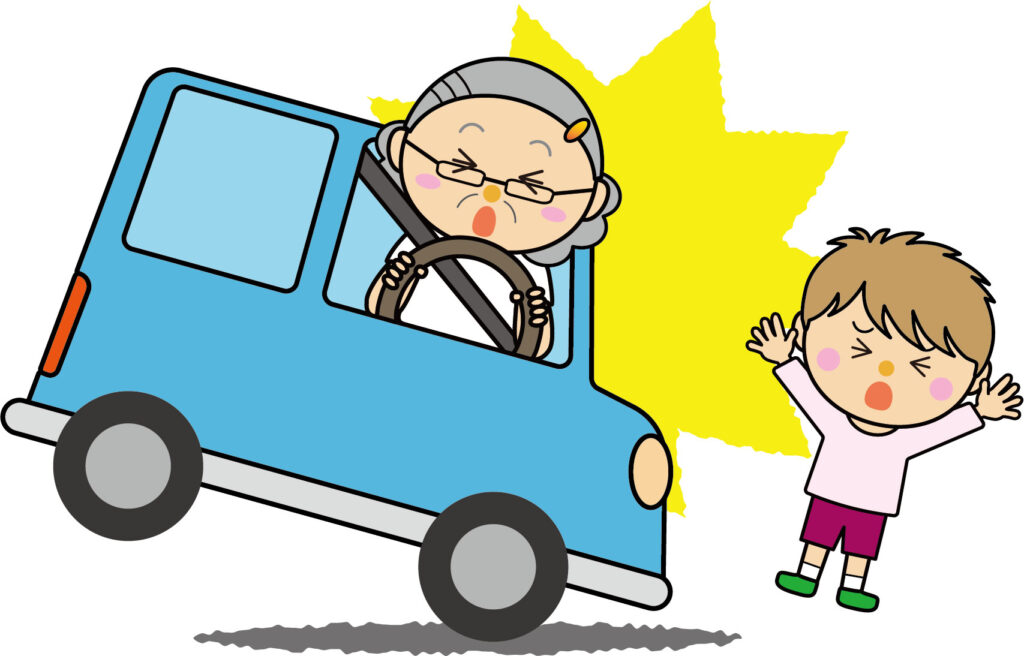

高齢者の運転に潜むリスクとは?

加齢による身体機能や認知機能の低下は避けられません。以下のような変化が運転に大きく影響します

・視力・聴力の低下:標識や信号、周囲の音に気づきにくくなる

・反射神経の遅れ:急な飛び出しやブレーキへの対応が遅れる

・記憶力の低下:道を間違えたり、行き先を忘れたりする

・判断力の低下:優先道路の判断ミス、信号の見落としなど

これらは命に関わる重大な事故に直結する可能性があります。警察庁のデータによると、高齢者による交通事故の割合は年々増加しています。

-

本人が納得して返納するにはどうすれば?

「危ないから返して」と言っても、プライドを傷つけるだけで逆効果になることもあります。大切なのは、本人が自分で気づき、納得して行動できる環境を整えることです。

以下のようなアプローチが効果的です

・運転診断を一緒に受ける

地域の運転適性検査や講習に参加してもらい、客観的な評価を受ける

・運転の記録をつける

どこへ行ったか、何時に出発したかなどを記録することで、変化に気づきやすくなる

・代替手段の提案

「車を手放す」=「行動の自由を失う」ではないと伝える。タクシー券やコミュニティバス、家族のサポートをセットで提案する

・同年代の例を示す

近所の知人や親戚で免許返納した方の話を出すことで、「自分だけじゃない」と思ってもらう

-

家族がチェックできるポイント

同居していれば、ちょっとしたサインに気づけるかもしれません。以下のような項目をチェックしてみましょう。

記憶・認知に関するサイン

・「同じことを何度も言う」

・「行き先を忘れる」

・「昔話が多く、最近のことが出てこない」

運転に関するサイン

・車に小さなキズやへこみが増えた

・ブレーキの踏み方が急になった

・道に迷うことが増えた

・信号無視や一時停止を見逃す

日常生活に関するサイン

・買い物のミス(同じものを何個も買う)

・財布を頻繁に忘れる・落とす

・薬の飲み忘れ

こうした小さな違和感を見逃さないことが、次の一歩へのきっかけになります。

警察庁HPより

-

免許返納後の生活サポートとは?

「免許を返したら、どこにも行けなくなる」と思い込んでしまう方も少なくありません。そこで大切になるのが、返納後の生活のシミュレーションです。

・地域のバスやデマンド交通:自治体によっては、予約制の乗合タクシーサービスを提供しているところもあります。

・高齢者向けタクシー券の配布:免許返納と引き換えに、利用券がもらえる制度がある地域も。

・買い物代行サービスの活用:スーパーの宅配や、オンライン注文のサポート。

・家族の協力体制:送迎スケジュールを組む、日常の買い物を代行するなど。

-

参考になる公的情報・支援サイト

以下は、運転免許返納に関する情報が網羅されている公的機関のサイトです。

自主返納の手続き、支援制度の紹介、返納後の身分証明書(運転経歴証明書)について解説されています。

■ 各都道府県警・市区町村の交通安全課

自治体ごとに独自のサポートがあるため、地域のホームページを確認するのもおすすめです。

高齢運転者支援サイトは、高齢者が安全運転を続けるための情報を提供するサイトです。

加齢に伴う身体機能の変化を理解し、変化に応じた運転を行うことで安全運転を支援します。

70歳以上の運転免許保有者は免許更新時に高齢者講習を受講する必要があり、75歳以上では認知機能検査も必要です。このサイトでは、これらの講習や検査に関する情報、事故データ、関連リンクなどを掲載しています。

-

Q&A

Q1. 本人がどうしても返納を嫌がる場合、どうすればよいですか?

A. まずは運転診断や認知機能検査を受けてもらい、第三者の評価を一緒に確認することが有効です。家族だけの判断では反発が起きやすいため、地域包括支援センターやかかりつけ医の協力も得て、段階的に話し合いましょう。

Q2. 自主返納後、本人確認書類がなくなるのが心配です。

A. 免許返納後は「運転経歴証明書」を発行してもらうことで、身分証明書として使用できます。金融機関や公共機関での本人確認にも対応しています。

Q3. 地方在住で公共交通が不便な場合の対策は?

A. 自治体によっては「デマンドタクシー」「シルバータクシー」「送迎バス」などを整備している場合があります。高齢者割引や利用券の支給もあるので、市区町村の福祉課や交通課に相談するのがおすすめです。

Q4. 同居していない家族ができるサポートは?

A. 定期的な電話や訪問、通院・買い物時の送迎などが考えられます。また、近隣住民や地域のケアマネージャーと連携することで、見守り体制を整えることも可能です。

-

まとめ:大切なのは「自立」ではなく「安全な自立」

運転は「自由」と「自立」の象徴でもあります。特に長年運転してきた高齢者にとっては、手放すことは大きな喪失感を伴います。

しかし、家族として一番大切にしたいのは、「安全な暮らし」です。運転に不安があるまま続けることは、本人だけでなく他者の命をも脅かす可能性があります。

無理に返納を迫るのではなく、現状を丁寧に共有し、本人の尊厳を保ちながら、一緒にベストな選択を考えていく…

そのプロセスこそが、家族の絆を深める時間になるはずです。

運転免許返納はゴールではなく、安心で快適な生活への新たなスタート。

そんな前向きなステップとして、本人とともに歩んでいきたいですね。

春の交通安全週間

春は新生活の始まりとともに、運転初心者が増える季節です。

特に4月は、免許を取りたての新社会人や学生が運転を始めるタイミング。まだ運転に慣れていない人も多く、思わぬトラブルが起きやすい時期でもあります。

そんな時こそ、周りのドライバーも思いやりを持った運転が大切です。

例えば「初心者マーク」を見かけたら、車間距離をしっかり取る、急な割り込みを避けるなど、少しの配慮で事故を防げます。

そして初心者の方は無理をせず、交通ルールをしっかり守ることが何より大事。ナビや標識を確認しながら、落ち着いて運転しましょう。焦らず一つずつ経験を積んでいけば、自然と上達していきます。

春は道路も混みやすく、気持ちもそわそわしがちですが、「安全第一」でいきましょう。

ドライバー全員が少しだけ気をつければ、事故のない春を迎えられます。温かい目で、運転初心者を応援したいですね。

私たち全員が初心者や高齢者に限らず、常に安全運転を心掛け、歩行者にも配慮して、住みよい暮らしを築いていきましょう。

■岐阜の病院探す

◆岐阜県エリアの 病院・医院・介護施設がすぐに見つかるポータルサイト 医療&介護ガイドぎふ◆

岐阜県の病院・総合病院・大学病院一覧 検索